Parigi, 20-23 aprile 2017…

Io e D., una ragazza con difficoltà di natura cognitiva che vive con me a Lourdes, ci prendiamo una vacanza per festeggiare il suo ventiduesimo compleanno. A sei anni dal suo arrivo in Francia, finalmente vede avverarsi uno dei suoi sogni: poter salire sulla Tour Eiffel e fotografare Parigi dall’alto, poter girare per le vie di una delle più belle capitali europee. Mentre le sue emozioni sono cosparse di un’atmosfera festosa, io realizzo, già appena scese dall’aereo, che quella per me non sarebbe stata una vacanza usuale.

Il suo passo flemmatico, raddoppia, o forse triplica, quelli che di solito sono i miei tempi di ricerca dei trasporti da prendere, dei cambi da fare per raggiungere il luogo del pernottamento, o delle bellezze da visitare. Quella figura che per natura non si affretta, viene superata mille volte, da mille persone in corsa, e mille volte viene scossa. – Mi spingono… mi urtano! – mi dice. Lo so. Qui la velocità regna sovrana, e sembra che a nessuno sia concesso neanche un istante per rendersi conto che a correre non si è soli, che siamo sempre in mezzo agli altri, che intorno a noi c’è vita, una vita multiforme.

Quanto è difficile poi affrontare un contesto nuovo quando non si dispone immediatamente della prontezza per farlo, quando si è abituati a una vita semplice, fatta di piccole, autentiche abitudini, fatta di piccoli e autentici gesti da offrire? D. questo lo sa. Fa paura muoversi tra i meandri delle metropolitane quando solo per prenderne una è necessario correre e spingersi senza badare a chi si lascia fuori; procura tristezza vedere come si è lasciati indietro se non si è subito pronti a spiegare, in sintesi e con un francese comprensibile, le proprie richieste; e quanto è faticoso mantenere le proprie, sane abitudini, quando non si dispone degli usuali strumenti per farlo, quando non si è a casa e non sono molte le persone pronte a farti sentire a casa? Eccomi. Io ti cedo il mio braccio a cui ti aggrappi saldamente in mezzo alla folla, io ti aiuto quando ti devi spiegare, terminando alla velocità richiesta le informazioni che devi dare, io provo a trovare contesti domestici per mangiare, per riposare, per parlare. Io provo a compensare la tua fragilità accompagnandoti in mezzo al mondo convenzionale. Ma no, io non ho bontà da vendere, io non vivo di continui e disinteressati impulsi altruistici .. no, io fatico, perché penso per due, agisco per due, mi curo di due.

Quando capita di ritrovarsi soli, faccia a faccia con il disagio, esso ti sale sulle spalle come un grande zaino da pellegrino, uno di quegli zaini che camminano con te. Non prendiamoci in giro, alle volte si tratta di una croce. Perché la mancanza di autonomia di chi ha una natura fragile, automaticamente risucchia un po’ della tua. È infatti solo pagando il prezzo di negare parte della propria libertà che si può offrire una maggiore libertà a chi da solo non possiede gli strumenti per gestirsela. E nessuno di noi è così forte, nessuno di noi è così santo, da poter pretendere di accompagnare in solitudine chi si trova nel disagio. E’ per questo che esso va condiviso. Non si può essere soli nell’immersione con gli ultimi. Ogni ultimo, il disabile, l’immigrato, il disturbato, il tossico, la prostituta, il malato, ha a suo modo delle esigenze che richiedono un servizio e una cura costanti, richiedono una presenza fisica, psichica e emotiva che ha il compito di provare ad alleggerire quella che è una mancanza di autonomia. Nella condivisione il disagio diventa inevitabilmente più leggero, più sfumato, a tratti lo si dimentica. E no, non è negligenza, o trascuratezza nei confronti della persona questa, anzi: si tratta probabilmente degli effetti dello stesso grande valore della condivisione. Infatti, nel momento in cui si entra insieme a far parte ogni giorno della vita di chi, per varie cause, non si normalizza, di chi è diverso, le abitudini dei singoli diventano piano piano non normali a loro volta: la routine non è più piatta, non è più focalizzata su se stessi o su relazioni che non richiedono grandi sbilanciamenti verso l’altro, ma diventa una routine che opera incessantemente, che si dispone, spalleggiandosi reciprocamente, ad accogliere tutte quelle svariate differenze che caratterizzano chi non possiede le facoltà fisiche o psichiche, o il retroterra autobiografico per affrontare il giorno, ogni giorno, in autonomia. Poi accade che, un giorno o l’altro, quella differenza ti è di aiuto, di supporto, è lei a venirti incontro, quando meno te lo aspetti…

Solo così diventa più chiaro quanto la differenza sia un dono, un valore; solo così è possibile accorgersi di quanto si possa guadagnare una visione più ricca, più completa, più integrata della vita, anche avendo perso un po’ di se stessi, un po’ del proprio ego.

Erano questi i pensieri estemporanei che, grazie alla vicinanza di D., facevo durante il nostro viaggio…

Parigi, 20 aprile 2017…

Verso le nove e mezzo di sera, un uomo armato di kalashnikov ha colpito un agente della polizia lungo la famosa rue des Champs Elysées. Un atto violento, che rappresenta però soltanto l’ennesima ripetizione di un fenomeno già noto, e che non sembra aver l’aria di concludersi: Charlie Hebdo, Bataclan, Promenade des Anglais a Nizza, solo per citare gli eventi più eclatanti. A fargli da contorno ce ne sono stati, e ce ne sono ancora, svariati altri, meno mediatici, ma a quanto pare sempre rivendicati dal famigerato Stato Islamico.

Io e D. eravamo già verso il nostro albergo, lontane dalla zona più centrale di Parigi; eppure, non abbiamo dormito quella notte. I giorni seguenti, seppur sereni e anche molto intensi, sono stati accompagnati da un’aura di inquietudine, in metro, a ridosso delle principali attrazioni francesi, all’aeroporto. Del resto, il contesto parigino non fa che alimentare un timore che potrebbe apparire, in un primo momento, solo interiore: polizia ad ogni angolo e controlli di sicurezza per entrare in ogni luogo, gente che si mette a correre senza guardare in faccia nessuno allo scattare di ogni minimo allarme sotto la metro. Esatto, senza guardare in faccia nessuno…ma non è forse questo che accade ogni giorno a Parigi? Non potrebbe essere forse questo clima indifferente una delle cause che conduce chi lo subisce ad una ribellione irrazionale, armata e violenta, che dunque non fa che separare ulteriormente?

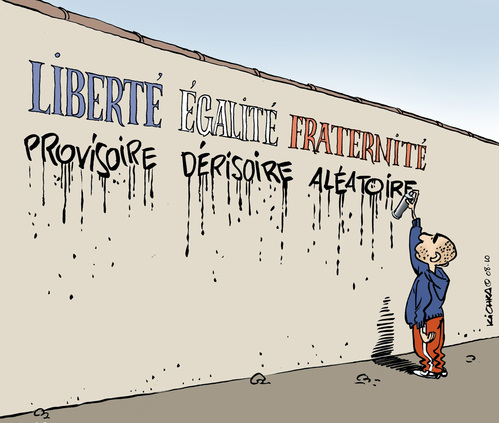

Parigi è una città che sembra non aver ancora dimenticato quel fermento artistico e culturale che ha segnato gran parte della sua storia, un luogo che concede ancora di poter sperare nell’efficacia del valore della cultura e dell’arte; Parigi è un contesto laico, che, come sottoscritto dall’omonima carta, si ripropone di tutelare e accompagnare nello sviluppo uno dei più alti valori dell’essere umano, lo stesso che nel Settecento ha inaugurato la grande corrente filosofica dell’Illuminismo: il valore dello spirito critico, o della fiducia in un utilizzo delle facoltà razionali dell’essere umano a favore della libertà di ciascuno, dell’uguaglianza di tutti nei diritti e della fraternità, di un vivere solidale, e non indifferente nè individualista. Ma Parigi, e così lo Stato francese, è anche un contesto imperialista, sempre attivo militarmente in politica estera, e altamente intollerante nei confronti della libera e pubblica espressione di qualsivoglia credo religioso. È lo stesso contesto che sembra lasciare a margine, ad esempio, problemi non poco irrilevanti come quello della malavita che continua ad esistere nelle sue ben note banlieues. Infine, Parigi è un chiaro esempio di melting pot, mais pas melangé.. questo cosmopolitismo non assimilato, questa integrazione venuta male, che fa venire in mente la compresenza dell’acqua e dell’olio nello stesso bicchiere, è quasi lampante, basta osservare come le razze si separano accuratamente in metro, come sono capaci di ignorarsi condividendo lo stesso ristretto spazio di una carrozza. Si tratta di un’elegante, reciproca indifferenza, che sembra essere così naturale da far pensare che sia il frutto di una tradizione trasmessa di generazione in generazione, tra le regole del buon costume. Alcune realtà che poi, grazie a questo anno da Casco Bianco, ho avuto modo di toccare con mano, non fanno che confermare quella che potrebbe essere solo l’opinione di un turista osservatore: che sia per questioni formali, relative alla regolarizzazione dei propri documenti, o che sia per questioni culturali, esistono barriere che separano chi è figlio di sangue di questo Stato e chi non lo è.

Ciò che la barriera impedisce, è il dialogo interculturale. E qui dialogo interculturale diventerebbe anzitutto sinonimo di disponibilità a comprendere, invece di attaccare. Si tratterebbe di capire, ad esempio, da dove provenga quel tipo di contraddizione che alimenta la forma mentis francese, cosa alimenta la propensione a sostenere come direttive parallele l’apertura laica e l’intolleranza. E qui l’ipotesi già avanzata da vari studiosi sul pensiero unico non è da escludere. Concetto proveniente dalla critica filosofica post-moderna, il pensiero unico è quell’idea secondo cui ciò che in Francia è pensato a favore dell’uomo in realtà sarebbe pensato solo per un tipo d’uomo: il cittadino libero, normale e capace di autodeterminarsi. Il pensiero unico è quel pensiero che non contempla la differenza, o meglio, non comprende la ricchezza della differenza, non comprende quanto la differenza possa ampliare la nostra visione del mondo, e dell’essere umano. Al contrario, il pensiero unico la emargina, la ghettizza, non la considera capace di arricchimento sociale.

La differenza fa paura, e un pensiero unico, come chiuso dentro la sua bolla, se ne protegge. In questo modo non si accorge però, che invece di alimentare la fraternità, è una forma di individualismo collettivo ciò che fa progredire; un individualismo dove automaticamente diventa difficile collaborare anche dall’interno, perché del resto, tutti siamo diversi, e ogni caratteristica differente dell’altro è un potenziale motivo di irritazione per me. Facile chiudersi in questi casi, i francesi lo sanno bene… Persino le associazioni che operano nello stesso campo qui fanno fatica nel comunicare.

Chi, da questo individualismo, ne esce in qualità di oppresso, poiché le proprie radici non affondano in questa forma mentis, non sempre è disposto a tacere. E non sempre possiede gli strumenti, umani e culturali, per poter disobbedire in maniera nonviolenta. Penso a tutti quei mujahidin che uccidono o che si fanno esplodere in Francia, giovani che quasi sempre vengono proprio da quelle banlieues nominate sopra. Sono loro, molto probabilmente, le vittime di un’identità non riconosciuta e di una vita non integrata, ragioni che inducono fragilità e rabbia, che lasciano poco spazio alla riflessione ma sono terreno fertile per indurre alla ribellione, qualsiasi essa sia e in qualsiasi maniera essa venga proposta. E a proporla, in questo caso, sono quei gruppi di manipolatori che rappresentano i pilastri del Califfato, tutti coloro che si adoperano nella costruzione del fenomeno, bellicoso e mediatico, dell’ISIS. Tutti coloro che, dall’Oriente, montano video per la conversione dei mujaihdin di tutto il mondo, per la rinascita di uomini pronti alla jihad. Parlano alla maniera occidentale e le loro stesse scenografie sono pensate per un pubblico cresciuto in Occidente e che in Occidente vive dei problemi di cui fatica a liberarsi. La guerra santa viene proclamata come la fine dello stato di oppressione. Loro stessi conducono la battaglia da lontano, probabilmente per liberarsi di un’analoga situazione attraverso una lettura particolare della Sharia: la legge del taglione (la Sharia è in realtà la legge di Dio, e in quanto tale – secondo quanto professato dallo stesso credo musulmano – insondabile. Esistono delle fonti, la cui lettura e interpretazione permettono all’uomo un avvicinamento ad essa. La prima di esse è proprio il Corano, un testo sapienziale, come la Bibbia. Reinterpretare la Sharia a favore di interessi egoistici, dinamiche violente e manipolatorie è un atto utilitaristico e inumano, che va contro lo spirito religioso tout court. Lo stesso concetto di jihad può venir misinterpretato in questo senso). Il perpetuarsi della reazione violenta a una vita ingiusta non fa che chiudere anche gli oppressi all’interno della loro bolla, poiché da oppressi diventano gli assassini, i fautori di un nuovo conflitto mondiale..

Se provo ad immaginare una via verso la pace, pur sapendo che si tratta di pensieri dal sapore utopico, ciò che mi viene in mente è proprio quella condivisione di cui parlavo all’inizio. Fare un lavoro collettivo verso la condivisione, è anzitutto educare alla disponibilità ad uscire dal proprio mondo. Il mio mondo non è il mondo, e la mia realtà non è la realtà: basta questo a giustificare il fatto che è impossibile utilizzare ciò che è mio, ciò che mi ha costruito e mi guida, come metro di giudizio. Solo così il giudizio lascerebbe spazio alla comprensione. Educare alla condivisione è educare all’incontro, è educare alle belle fatiche che comporta la convivenza con la diversità. Infine, educare alla condivisione è, come provavo a spiegare ripensando alle mie piccole esperienze, farsi carico dei problemi che emergono dall’incontro, farsi carico delle difficoltà dell’altro, per provare ad ammorbidirle insieme, e maturare così insieme.

Se solo quelle bolle che oggi ci appaiono come impenetrabili si aprissero alla nuova possibilità della condivisione, allora forse si potrebbe anche sperare in un lento crollo delle barriere, e in un’integrazione possibile. Forse è questo ciò che andrebbe insegnato alla Francia, allo Stato Islamico, come a ogni popolo in conflitto: che condividere significa fare un lavoro pedagogico verso la pace.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!