Qualche giorno fa ho guardato “Kasaba”, un film turco degli anni ‘90. Uno dei personaggi, Hulya, la sorella del protagonista, indossa il grembiule scolastico per tutto il film. Hulya così come tutta la famiglia del protagonista vive in una condizione di povertà. Il fatto che il grembiule fosse indossato da una ragazzina così indigente mi commuoveva. Quel secondo abito, un abito scolastico associato alla cultura, è così distante dal mondo pratico e contadino a cui la ragazza appartiene. Un mondo pulito, ordinato che si raffigura in una divisa. C’è una specie di dissociazione tra quello che rappresenta il grembiule e il mondo che vive quotidianamente la giovane. Quel mondo di necessità è così vivo e presente, così in primo piano nonostante si cerchi di mascherarlo. Quel grembiule diventa ancora più bello indossato da quella bambina perché la storia di lei è talmente forte da non poter essere coperta. Attraverso quel grembiule c’è la speranza, per quanto remota, che quella bambina possa avere una possibilità di riscatto dalla miseria.

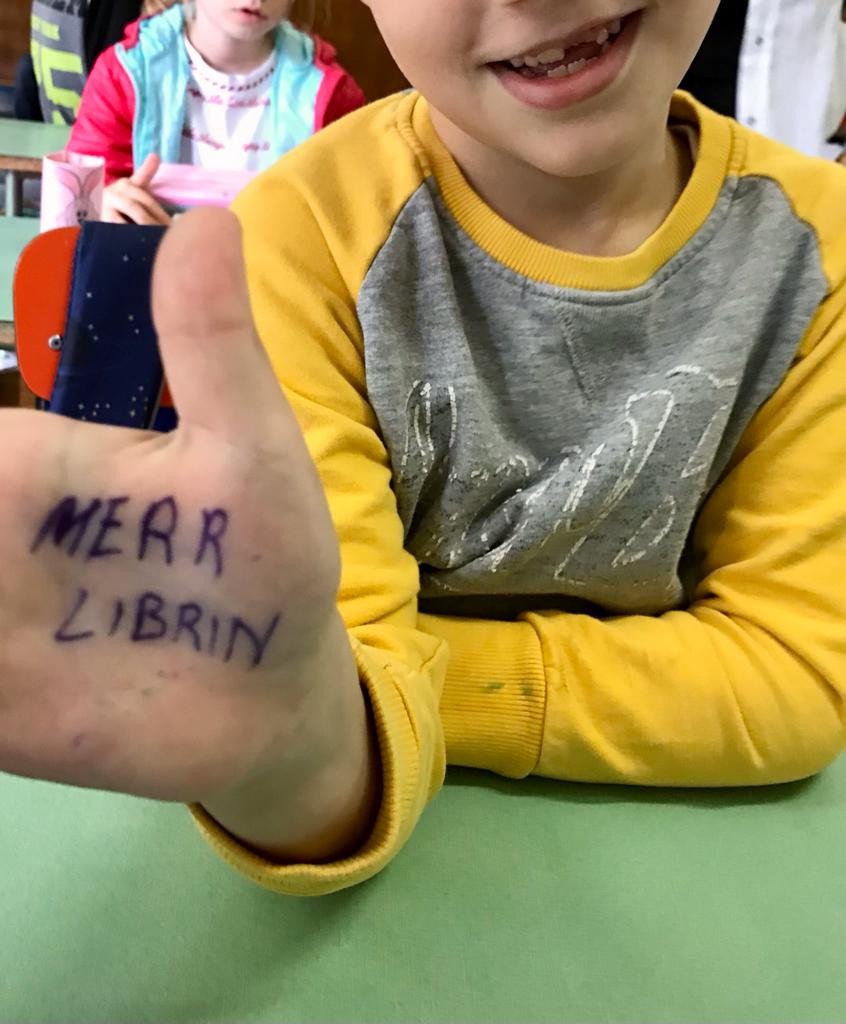

Hulya mi fa venire in mente tutti i ragazzi dello “Shen Asti”, il centro in cui ogni pomeriggio andiamo ad aiutare per i compiti. Vedo la maglietta di marca, sempre la stessa, logora, non adatta al freddo clima di fuori. Storie di bambini che non hanno il papà o la mamma. Facce sveglie che sanno il fatto loro e sembra abbiano capito come giri il mondo perché hanno subito non poche ingiustizie. Facce che speri di continuare a vedere perché il centro viene abbandonato dai bambini a cui viene chiesto anche quel sacrificio. Dopo la prima parte ludico-ricreativa si torna in classe per i compiti. Quel momento è tutto un subbuglio. Una stupenda vitalità, si attiva un meccanismo di collaborazione tra i bimbi per mettere in piedi un astuccio completo; c’è chi ha i colori che servono per quell’esercizio, chi ha un temperamatite, chi il bianchetto e chi i righelli. C’è chi non si fida e non mette a disposizione niente, perché timoroso che quella gomma o quella matita non torni indietro. C’è anche chi oltre a scordarsi un libro o un quaderno si dimentica tutto lo zaino.

Ho sempre pensato alla figura del volontario come quella di una persona estremamente positiva. A tratti me li immaginavo con un’aria di santità. I mesi di volontariato trascorsi, o per meglio dire volati, mi stanno facendo capire che quest’esperienza è molto più complessa di tutte le frasi “evergreen” su quanto sia importante fare del bene. Certo la solidarietà e lo scambio sono la base di un progetto determinato come quello di ENGIM. Avevo sottovalutato la parte di introspezione che bisogna fare su se stessi ed esserci per l’altro. Sono grata di far parte di questo progetto e faccio fatica a descrivere tutto l’amore che mi viene dato dai destinatari ogni giorno.

Come immigrata di seconda generazione cerco di limare quella presunzione di chi già conosce tutto della cultura, delle tradizioni e del passato. Ma non è così. Non so nulla soprattutto della storia di questo Paese. Quella che conosco è l’Albania dei miei genitori, quella che si sono portati dietro, quella che mi hanno fatto vivere nonostante fuori di casa, in Italia, non ci fosse. E come loro, anche io me la sono portata dietro, o meglio costruita tappando i buchi delle cose non spiegate, con mie supposizioni, sul perché ci fosse quella diversità su questo o su quell’altro punto. Era un mondo che diventava reale ogni estate. Quelle differenze che gli altri vedevano in me come aliene, io le volevo nascondere. Non mi erano state spiegate non per cattiveria, ma perché i miei genitori stavano affrontando un percorso simile al mio se non più difficile.

Cambiare prospettiva a volte ribalta completamente le proprie convinzioni. Nel corso del tempo ho imparato l’enorme ricchezza dell’appartenere a due culture. Le contraddizioni che, spesso, vengono usate per descrivere l’Albania, non le ho mai trovate tanto belle come da quando sono qui.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!